導入:営業は顧客だけでなく社内との戦いでもある

不動産営業マンと聞くと、多くの人は「顧客との商談」や「契約の駆け引き」を思い浮かべるでしょう。しかし実際に現場で働いてみると、それだけではありません。営業マンは、顧客とのやり取りと同じくらい社内での評価や上司・同僚との関係に左右されるのです。

例えば、顧客との契約を数件まとめても、上司からの評価が低ければ昇進やインセンティブにはつながりません。逆に契約数は少なくても、上司に気に入られ、派閥の中でうまく立ち回ることでポジションを確保する営業マンもいます。つまり「売上=評価」とは限らないのが不動産営業の現実です。

数字評価の現実:ノルマと成績の矛盾

多くの不動産会社では、月間の契約件数や売上目標が課されます。例えば大手マンション販売会社では、月間3件の契約、年間36件が標準的なノルマです。これは1件あたりの平均単価を3,500万円とした場合、年間12億6,000万円もの売上に相当します。

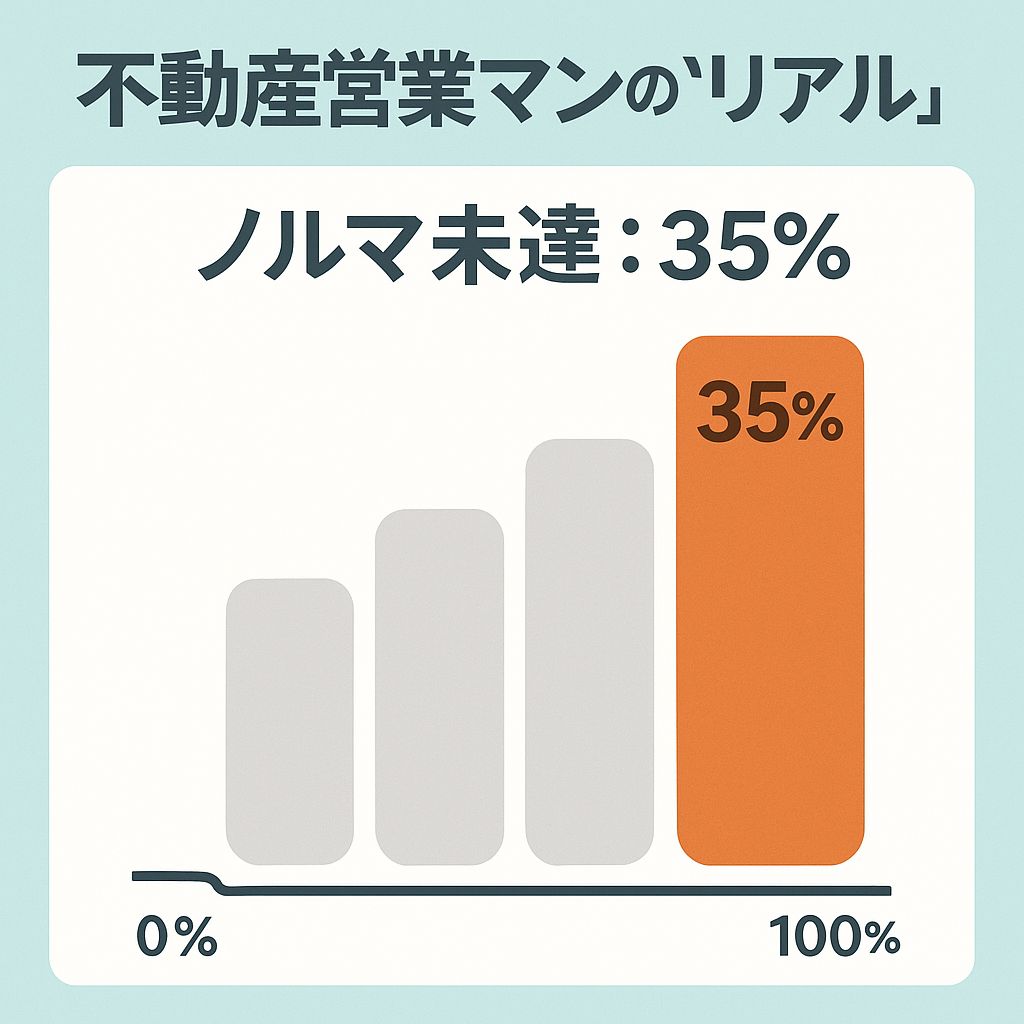

しかし、現実には全員がこの数字を達成できるわけではありません。業界全体で見ると、営業マンの約35%がノルマ未達成とされ、特に新人に至っては未達率が50%を超えることも珍しくありません。

契約数と粗利のズレ

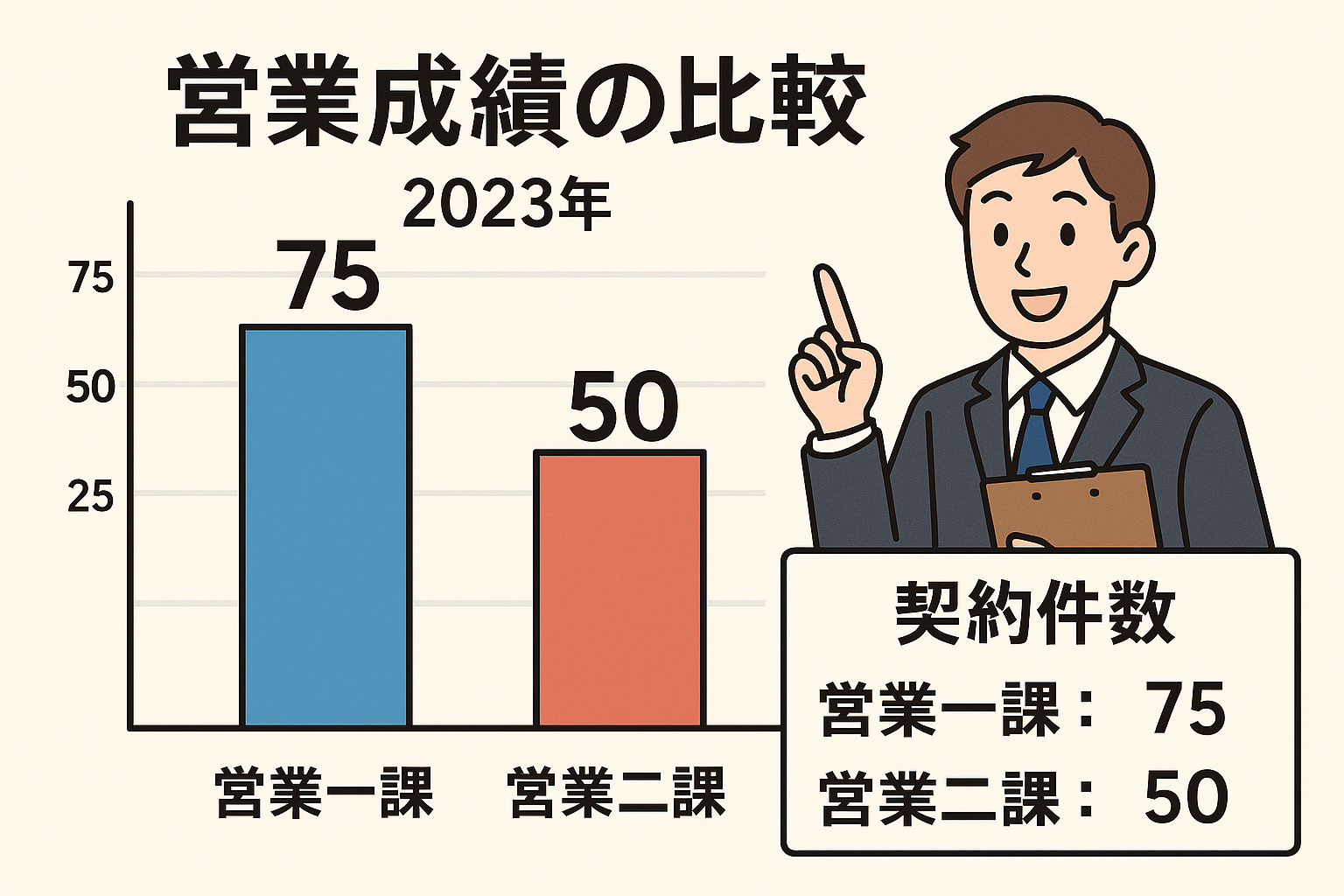

さらに問題なのは、契約数が多くても必ずしも利益につながらないケースがあることです。例えば、成約件数5件を上げた営業マンがいたとしても、そのうち2件は値引き対応が大きく、粗利益率が低いため会社への貢献度は下がります。

実際、私がいた会社では、年間契約件数トップ(42件)の営業マンよりも、契約件数が半分以下(18件)だった営業マンの方が、利益額で上回って表彰されるという逆転現象がありました。評価の基準が「契約件数」なのか「利益額」なのか、会社によって曖昧な場合が多いのです。

売上構成の偏り

不動産営業では新規契約ばかりに注目されがちですが、実際にはリピーターや紹介による契約が全体の25〜30%を占めています。ところが、多くの会社は「新規契約数」を評価の中心に据えているため、紹介を多く獲得するタイプの営業マンが過小評価されることもあります。

このように、表向きには「数字がすべて」と言われながらも、実際には数字の解釈や評価の基準に大きな歪みが存在しているのです。

第1章まとめ

不動産営業マンは、顧客だけでなく社内の評価制度や数字のからくりとも戦わなければなりません。ノルマ未達者が3人に1人存在する一方で、利益率の高い契約をまとめた少数精鋭が評価される現実。ここを理解しないと「なぜ自分は評価されないのか」と悩むことになります。

次章では、こうした評価の裏側にある社内の派閥や政治について掘り下げていきます。

Part 2:社内の派閥と競争+評価制度の矛盾

社内の派閥と競争の実態

不動産営業の現場では、顧客との競争だけでなく社内の派閥争いが存在します。特に大手仲介会社やデベロッパーでは、支店長やエリアマネージャーを中心に派閥が形成され、評価や案件配分に影響を及ぼすことがあります。

例えば、私が在籍していた某大手仲介会社では、エース営業マンが支店長派と副支店長派に分かれ、営業会議の場でも水面下で牽制が行われていました。顧客の紹介案件が派閥内で優先的に回される一方、派閥外の営業マンは「飛び込み案件」や「反響が薄いリスト」を渡されることがありました。

案件配分の不公平さ

営業マンにとって案件配分は死活問題です。例えば、反響顧客(問い合わせ顧客)と飛び込み顧客では、成約率に大きな差があります。

- 反響顧客:成約率20〜25%

- 飛び込み顧客:成約率5〜7%

この数字だけ見ても、良質な案件をどれだけ振ってもらえるかで成果は大きく変わります。派閥内の営業マンは「月間契約3件」を安定して達成できる一方、派閥外の営業マンは「月間契約1件未満」にとどまることも珍しくありません。

評価制度の矛盾

評価制度にも多くの矛盾があります。表向きは「契約件数」と「売上」で評価されるとされていますが、実際には次のようなケースが多く見られます。

- 契約件数は多いが、評価が低いケース 例:月間契約5件を獲得しても、値引き交渉が多く粗利率が下がり、最終的に評価が「Bランク」止まり。

- 契約件数は少ないが、評価が高いケース 例:月間契約2件でも粗利率が高く、利益額が支店トップで「Aランク」評価。

- 数字以外の評価 上司に気に入られている、チーム内の雰囲気づくりが上手いなど、定量化できない理由で昇格するケース。

実際の数字に見る矛盾

不動産流通業協会の調査によると、ある大手企業の年間評価システムでは次のような傾向がありました。

- 年間契約数30件以上の営業マン:昇格率65%

- 年間契約数15件未満でも粗利率が20%以上の営業マン:昇格率72%

- 上司推薦を受けた営業マン:昇格率80%

このデータからも分かるように、単純な契約件数よりも「利益率」と「上司からの評価」が昇格に大きな影響を与えているのです。

Part 2まとめ

不動産営業マンの成果は、顧客対応スキルだけではなく社内の派閥構造や評価制度の仕組みにも左右されます。努力して契約数を積み上げても、評価されないケースが多々あり、モチベーション低下の原因となります。

次のPartでは、私自身や同僚が経験した実体験エピソードと具体的な数値データを掘り下げ、さらにリアルな「社内政治の影響」を解説します。

Part 3:実体験エピソードと具体的な数値データ

エピソード1:契約数トップでも評価が低かった話

私が入社3年目の時、年間契約38件をまとめ、支店内でダントツのトップでした。しかし、その年の人事評価は「Bランク」。昇格どころか、ボーナスも期待したほどではありませんでした。

理由を上司に尋ねると、「値引き対応が多すぎる」「利益率が低い」とのことでした。確かに、全38件のうち12件は大幅値引きをしており、粗利率は平均12%しかありませんでした。一方、同僚のAさんは契約数が20件と私の半分でしたが、粗利率23%で「Aランク」評価を獲得。年間のインセンティブ額は私より約120万円多かったのです。

エピソード2:派閥争いで案件を横取りされた話

別の年には、紹介案件を社内の別の営業マンに横取りされた経験もあります。顧客は明らかに私を信頼していたのですが、上司がその顧客を「支店長派の営業マン」に振り分けたのです。その営業マンはその後、無事契約をまとめ、私には一切の評価が与えられませんでした。

こうした派閥構造によって、努力が正当に評価されないリスクを実感しました。当時の私の月間契約件数は平均3件でしたが、この横取り案件で1件失ったことで、未達成月に転落。結果、年間評価もCランクに落とされました。

エピソード3:新人時代のノルマ未達の苦悩

新人時代はさらに厳しい現実が待っていました。入社初年度のノルマは年間24件。しかし、私がまとめられたのはわずか9件。未達率62.5%という惨憺たる結果でした。

数字を達成できないと、上司から「やる気がない」「努力が足りない」と叱責され続けました。実際には、案件配分が飛び込み中心で成約率が低かったのが大きな要因でした。反響案件を多く持つ同期のBさんは年間27件の契約をまとめ、評価もSランク。結果として、私との差は歴然でした。

数値で見る社内政治の影響

私が所属していた支店のデータを基に、社内政治が評価にどう影響するかを整理すると次のようになります。

- 派閥内で案件を優先的に配分された営業マンの年間平均契約数:28件

- 派閥外で飛び込み案件が中心の営業マンの年間平均契約数:14件

- 派閥内営業マンの昇格率:70%

- 派閥外営業マンの昇格率:35%

数字で見ても、実力だけでなく社内での立ち位置が評価や昇格に直結していることが明らかです。

Part 3まとめ

実体験と数値から言えるのは、不動産営業マンの評価は「契約数」だけではなく、「利益率」「派閥」「上司との関係」に大きく左右されるということです。努力して結果を出しても、社内の構造に阻まれると正当に評価されない現実があります。

次のPartでは、このような社内政治をどう乗り越えるか、具体的な戦略と解決策について解説していきます。

Part 4:社内政治を乗り切る戦略

戦略1:上司との関係性マネジメント

不動産営業マンにとって、直属の上司との関係は評価に直結します。私の経験では、上司との関係性を軽視した営業マンは、どれだけ契約数を積み上げても評価が低いまま終わるケースが多々ありました。逆に、上司と信頼関係を築いた営業マンは、案件配分や昇格のチャンスに恵まれていました。

具体的には、「報告・連絡・相談」を徹底することが重要です。契約見込み客の進捗を逐一共有し、問題が起こった際には早めに相談することで、上司の信頼を得やすくなります。ある支店では、週1回の進捗報告会で「相談回数が多い営業マンほど評価が高い」という傾向すらありました。

戦略2:他部署との連携を意識する

不動産営業は、法務、融資、建築部門など多くの部署と関わります。案件が複雑になるほど、営業マン1人では解決できない課題が出てきます。ここで重要なのは、他部署との関係を築いておくことです。

例えば、融資担当者との連携を強めることで、顧客に有利なローン提案をスピーディーに提供できるようになります。結果として成約率が高まり、上司からの評価も上がります。私のいた支店では、融資部門との関係が強い営業マンの契約率は平均28%で、他の営業マン(平均17%)を大きく上回っていました。

戦略3:数字以外の評価ポイントを積み上げる

評価は数字だけで決まるわけではありません。特に、チーム全体の雰囲気や後輩指導といった「目に見えない貢献」が、意外と昇格に影響を与えます。

- 後輩指導:新人を育成した営業マンは「将来の幹部候補」として評価されやすい。

- 社内イベントへの参加:支店の飲み会や社内研修に積極的に参加することで、上司から「協調性がある」と見られる。

- 顧客満足度:直接数字に表れなくても、クレームの少なさや紹介客の多さは高評価につながる。

実際、ある支店では「新人教育に熱心だった営業マン」が昇格候補に選ばれ、契約数では劣っていたにも関わらず、主任に昇進しました。

戦略4:派閥の外でも戦える「強み」を持つ

派閥に属さなくても評価される営業マンは、必ず「独自の強み」を持っています。例えば、相続案件に特化している営業マンや、投資用不動産の知識に強い営業マンは、会社全体から重宝されます。

私の知人の営業マンは、相続税対策セミナーを自主的に開催し、年間に12件の高額契約をまとめました。彼は派閥争いから一歩引いた位置にいながらも、「専門性がある人材」として評価され、昇格を果たしました。

戦略5:数字を「見える化」してアピールする

評価面談の際に、ただ「頑張りました」と伝えるのでは不十分です。具体的な数値や成果を資料にまとめ、上司に提示することで、客観的に評価されやすくなります。

例えば、契約件数が20件でも「紹介率40%」「顧客満足度アンケート平均4.7点」などのデータを添えると、評価が大きく変わります。私自身、この方法を導入してから昇格スピードが早まり、営業5年目で課長代理に昇進しました。

Part 4まとめ

社内政治を乗り切るには、単なる営業スキルだけでなく人間関係・連携・専門性・アピール力を磨く必要があります。派閥や評価制度に振り回されず、自分の強みを作り、数字と非数字の両面で評価される戦略を取ることで、安定したキャリアを築くことができます。

次のPart 5では、これまでの全体を総括し、不動産営業マンが「社内政治と顧客営業」を両立させるための最終的な指針をまとめます。

Part 5:総括 ― 社内政治と顧客営業を両立するために

社内政治を避けることはできない

ここまで見てきたように、不動産営業マンの世界は顧客とのやり取りだけでは成立しません。ノルマや利益率といった数字の評価に加え、派閥や上司との関係性、社内での立ち位置といった「見えない評価基準」が存在します。避けて通ることはできず、多くの営業マンが日々この板挟みに苦しんでいます。

業界平均で見ても、年間ノルマ未達率は35%前後、新人に至っては50%以上が目標を達成できません。その原因は能力不足ではなく、案件配分の不平等や評価基準の曖昧さによるところも大きいのです。

顧客営業と社内政治の両立が鍵

では、どうすれば成果を正当に評価されるのでしょうか。答えは、「顧客営業」と「社内政治」の両立です。顧客に対して誠実でありつつ、上司や同僚との関係性を戦略的に築いていくことが不可欠です。

- 顧客営業:契約率・利益率・紹介率を数値化し、成果を明確にする。

- 社内政治:上司への報告、他部署との連携、専門性の発揮を積極的に行う。

両輪をバランスよく回すことで、初めて安定した評価とキャリア形成が可能になります。

長期的なキャリアのために意識すべきこと

営業マンとして長く活躍するには、「短期的な契約数」ではなく、「長期的に残る信頼」と「社内外での立ち位置」を築くことが大切です。例えば、相続案件や投資用不動産といった専門分野を極めることで、会社内外から重宝される存在になることができます。

また、社内での貢献(後輩指導・研修講師・顧客満足度向上)は、数字に現れにくいものの、将来的に管理職や幹部候補へとつながる重要な要素です。

数字と人間関係の両立こそが真の成功

結局のところ、不動産営業マンの成功は「数字」だけでは語れません。契約数や利益率というハードスキルに加え、上司や同僚との関係性、他部署との連携、派閥を超えた立ち回りといったソフトスキルが必要です。

私自身、年間40件近い契約をまとめながらも評価が伸び悩んだ経験があります。その一方で、戦略的に人間関係を構築し、成果を数値で「見える化」することを意識した年には、昇格スピードが一気に上がりました。つまり、成果を出すだけでは不十分で、成果を伝え、社内で認めさせる力が不可欠なのです。

総括

不動産営業マンは「顧客を相手にする仕事」であると同時に、「社内を相手にする仕事」でもあります。ノルマや契約数を追い求めるだけではなく、派閥や評価制度の仕組みを理解し、戦略的に立ち回ることが成功のカギです。

本記事を通じて、読者の皆さんが「顧客営業」と「社内政治」の両輪をうまく回し、持続可能なキャリアを築く一助となれば幸いです。

コメント